2022. 10. 14. 21:01ㆍ수학,과학,공학

내 아이가 볼 만한

2017-02-09 12:54:45

비행기 엔진에서 나온 뜨거운 공기가 급격하게 식으면서 수증기가 응결되며 구름이 만들어진다. 비행운이다. 구름의 궤적을 보면 비행기의 존재와 움직임을 알 수 있다. 이 현상을 입자물리학에 적용한 것이 반입자를 찾아낸 구름상자다. <출처: (cc)Eddie Maloney at wikimedia.org>

높은 산 위에 걸려있는 구름을 쫒아 산 위로 올라가보면 구름은 온데간데없고 자욱한 안개만 볼 수 있습니다. 하늘에 있으면 구름이고 땅에 있으면 안개인 것이죠. 사실 이들은 이름만 다를 뿐 둘 다 본질은 물방울입니다. 수증기를 포함한 공기의 온도가 내려가면 물 분자가 서로 뭉쳐 작은 물방울을 만듭니다. 공기 중의 이 작은 물방울들은 작은 렌즈 역할을 하여 빛을 산란시킵니다. 그래서 안개가 잔뜩 끼면 빛이 멀리 날아갈 수 없고, 그 결과 우리는 멀리 볼 수 없게 되는 것입니다.

이슬점 온도와 과포화상태

안개는 이슬이 맺히기 시작하는 이슬점 온도 이하로 공기가 차가워질 때 생깁니다. 공기 중에 수증기 함량이 많으면 그만큼 이슬점 온도도 올라갑니다. 반대로 건조한 공기는 온도를 낮추어도 이슬이 잘 생기지 않을 테니 이슬점 온도가 낮을 것입니다.

이슬이 생기는 과정에는 습도 외에 또 하나의 중요한 요소가 있습니다. 바로 공기 중에 포함된 먼지 같은 불순물입니다. 이런 먼지가 있으면 물 분자가 그 주위로 쉽게 달라붙어 물방울이 금방 생기게 됩니다. 반대로 공기 중에 먼지나 기타 불순물이 없다면, 물방울이 생기기 어렵습니다. 어떨 때는 이슬점 온도 아래로 냉각시켜도 물방울이 생기지 않는 상태를 유지할 수 있게 되는데 이때를 과포화상태라고 부릅니다. 과포화상태에 있는 공기는 상당히 불안정하여 아주 작은 알갱이라도 그 사이로 지나가게 되면 그 주변으로 금세 물방울이 생겨납니다.

비행운(飛行雲)과 윌슨의 안개상자

청명한 날 하늘 높이 날아가는 비행기의 모습을 보신 적이 있습니까? 파란 하늘에 하얀색 배기가스를 직선으로 내뿜으며 하늘로 올라가는 비행기. 그런데 사실 비행기가 남기는 이 아름다운 궤적은 배기가스가 아니고 구름이랍니다. 자동차 배기가스에서 수증기가 나오듯이 비행기 엔진에서도 수증기를 포함한 뜨거운 공기가 나옵니다. 이 뜨거운 공기가 비행기 바깥의 차가운 공기를 만나 식게 되면 응결이 되면서 구름이 만들어지는 것이지요. 그래서 비행운(飛行雲)이라 불린답니다. 즉 비행기가 지나간 자리에 생기는 흰 궤적은 오염물질이 아니고 물이니까, 환경오염을 크게 걱정 하지는 않아도 됩니다.

비행기가 날아가면서 비행운을 남기듯이 눈에 보이지 않는 입자도 비행운을 남기면 입자의 궤적을 볼 수 있지 않을까요? 이런 아이디어를 실현시켜 입자검출기를 만든 사람이 바로 찰스 톰슨 리스 윌슨입니다.1) 윌슨의 안개상자는 유리로 된 커다란 실린더 주사기 같이 생겼습니다. 실린더 밑바닥에는 피스톤이 설치되어 있어 이를 아래로 잡아당기면 실린더 내부의 공간이 늘어나게 됩니다. 실린더 안을 수증기로 채우고 피스톤을 내리게 되면, 단열팽창을 하여 실린더 안의 온도가 내려가고 공기는 과포화 상태가 됩니다. 이 과포화 된 공기 속에 고에너지 입자가 지나가게 되면 공기 분자가 이온화 되면서 이온들을 만들어 내고 이 이온들이 이슬이 맺히는 핵이 되어 구름을 만들어 내게 됩니다. 마치 입자의 비행운이 유리병 속에 나타나는 것에 비유할 수 있습니다.

윌슨의 안개상자 <출처: Cavendish Laboratory Educational Outreach>

안개상자 만들기

윌슨의 안개상자는 피스톤을 잡아당긴 후 어느 정도 시간이 지나면 과포화 상태가 유지되지 않아, 수증기를 새로 채우고 피스톤을 잡아당기는 과정을 반복해야 합니다. 따라서 연속적으로 장시간 입자를 검출하는 데는 불편했습니다. 사실 훨씬 더 쉬운 방법으로 안개상자를 만들 수 있습니다. 수증기 대신에 어는점이 낮은 알코올 증기를 사용하고, 공기를 냉각시키기 위해 드라이아이스로 실린더를 차갑게 해주면 간단히 안개상자가 만들어집니다. 이렇게 만들어진 안개상자는 장시간 연속적으로 사용이 가능하고 또 만들기도 쉽습니다. 간단한 제조법은 아래와 같습니다.

1. 투명한 유리로 된 그릇 밑바닥을 검게 칠한다. 또는 유리 그릇 아래에 얇은 검은색 도화지를 깐다.

2. 옆면에 창문틀을 막는 데 쓰는 스펀지 테이프를 두르고 알코올(아이소프로필 알코올)을 충분히 적신다.

3. 안이 들여다보이는 투명 유리 뚜껑을 덮고, 전체를 드라이아이스 위에 올려놓는다.

이렇게 만들어진 안개상자에서 벌어지는 일을 관찰하기 위해서는 방의 불을 모두 꺼 어둡게 해야 합니다. 그리고 작은 손전등 하나를 켜서 안개상자를 비추면 모든 준비가 끝납니다. 물론 처음에는 아무것도 안보일 수 있지만 잠시 기다리면 어느 순간 안개상자 속에 실구름 같은 것이 생겨나는 것을 관찰할 수 있습니다. 그것이 바로 우주선(cosmic ray)이 지나가면서 만든 입자를 본 것입니다. 안개상자 속에 방사선원을 넣어보면 그림과 같이 정말 확실하게 관찰할 수 있습니다. 물론 방사선원이 필요한데 이는 과학기자재나 재료를 판매하는 곳에 문의하면 어렵지 않게 구매할 수 있습니다. 물론 위의 전 과정을 직접 해 볼 필요는 없고, 인터넷 동영상을 통해 간접적으로 경험해 볼 수도 있습니다.2)

바늘 끝에 달려 있는 방사성 물질에서 나오는 방사선이 안개상자 속에서 비행운을 만들고 있다. <출처: Jefferson Lab>

윌슨의 안개상자는 1911년 처음 만들어졌고, 이후 여러 실험에 사용되면서 계속 발전해 훗날 거품상자로 진화합니다. 어찌 보면 오늘날 입자검출기의 원형이라고도 할 수 있습니다. 윌슨은 입자의 궤적을 볼 수 있는 방법을 개발해서 1927년 노벨물리학상을 수상합니다. 그로부터 몇 년 후 세상은 반입자를 발견했다는 놀라운 소식을 접하게 됩니다.

칼 앤더슨, 안개 속에서 반입자를 발견하다.

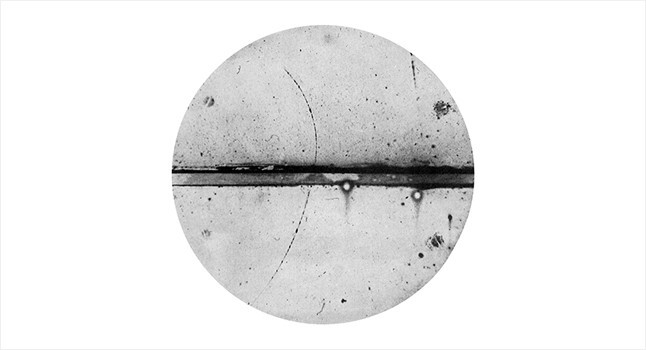

1932년 8월 2일, 칼 앤더슨은 안개상자 실험을 하던 중 기념비적인 사진 한 장을 얻게 됩니다. 별것 아닌 사진 같아 보이지만 이 사진에는 인류가 그때까지 몰랐던 존재가 그 모습을 드러내고 있습니다. 반입자가 발견된 것입니다. 그래서 이 역사적인 사진을 한번 자세히 들여다보고자 합니다.

1932년 칼텍(캘리포니아 공과대학)의 칼 앤더슨이 찍은 안개상자 사진. 휘어져 날아가는 입자의 모습이 보인다.

<출처: Carl D. Anderson, (1933) Phys. Rev. 43, 491>

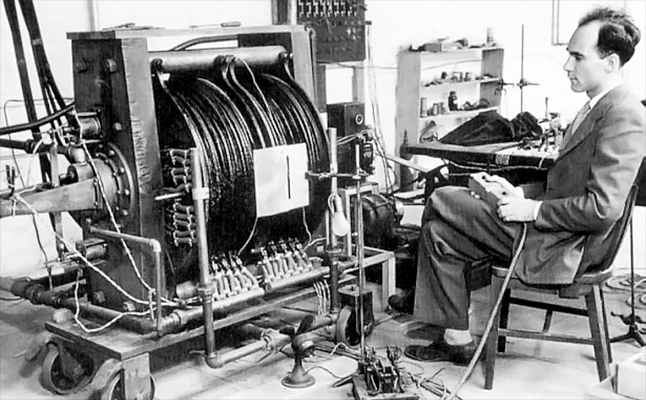

앤더슨이 만든 안개상자는 윌슨의 안개상자보다는 훨씬 복잡한 장치입니다. 우선 앤더슨의 안개상자에는 커다란 전자석이 설치되어 있습니다. 이 전자석은 1.5테슬라의 큰 자기장을 만들고, 그 속에 안개상자가 놓여 있습니다.

칼 앤더슨과 그의 실험장치

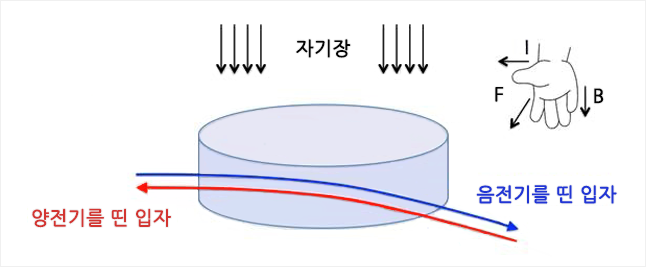

전하를 띤 입자가 자기장 속으로 들어오면 로렌츠 힘을 받아 휘어지는 운동을 합니다. 소위 오른손 법칙에 따라 운동방향의 수직으로 힘을 받게 됩니다. 아래 그림처럼 자기장이 안개상자의 위에서 아래로 향할 때 전자가 왼쪽에서 오른쪽으로 움직이면 화면에서 튀어나오는 방향으로 힘을 받게 됩니다. 양의 전하를 띤 입자는 오른쪽에서 왼쪽으로 움직일 때 화면 앞쪽으로 힘을 받습니다.

구름상자에 수직 방향으로 자기장이 작용하면 전하를 띤 입자는 휘어져 운동을 한다.

앤더슨의 사진을 보면 입자가 만드는 궤적은 ‘닫는 괄호’ ‘)’의 모습을 하고 있습니다. 그리고 자기장은 화면 안쪽으로 뚫고 들어가는 방향을 하고 있습니다. 이를 바탕으로 무엇을 알 수 있을까요? 음의 전하를 가진 전자일까요, 아니면 양의 전하를 갖는 양성자일까요? 이 입자는 위에서 아래로 움직였을까요, 아니면 밑에서 위로 움직였을까요? 이 문제의 답은 그리 간단하지 않습니다. 로렌츠 법칙에 따라 휘어지는 방향을 계산해보면, 양성자인 경우에는 아래에서 위로 올라가면 됩니다. 반대로 전자라면 위에서 아래로 움직였다고 생각하면 휘는 방향을 맞출 수 있습니다. 따라서 휘는 방향만을 가지고는 이 입자가 양의 전기를 띄었는지 음의 전기를 띠었는지를 구별할 수 없습니다.

물리학자는 때론 탐정과도 같습니다. 사건현장을 찍은 사진을 가지고, 범인의 행적을 판단하듯이 물리학자도 입자의 궤적을 유심히 살펴 그 입자의 성격을 찾아낸답니다. 이 사진에서 가장 큰 단서는 사진 속 중앙에 횡으로 놓여진 6mm의 두께를 가진 납판입니다. 이 납으로 된 가로막이 없으면 입자의 궤적이 더 예쁘게 사진에 찍혔겠지만, 사실 이 납판이 있어 입자가 어느 쪽으로 이동했는지를 알 수 있게 되었답니다. 납판을 통과한 입자는 에너지를 잃습니다. 에너지를 잃은 입자는 같은 자기장 안에서 더 많이 휘어지게 됩니다. 입자의 궤적을 자세히 보면 납판 아래보다 위쪽이 곡률이 더 큰 것을 알 수 있습니다. 따라서 이 입자는 아래에서 위로 비행하다 납판을 지나면서 에너지를 잃고 위로 뚫고 나와 더 큰 곡률로 휘어지게 된 것입니다. 아래에서 위로 움직였다면 이 입자는 양의 전기를 띤 것이라 단정할 수 있습니다. 그래서 양성자를 우선 용의자로 간주할 수 있겠습니다.

용의자가 체포되면 알리바이를 맞춰봐야 합니다. 양성자라는 가정 하에 이 입자가 그리는 곡률을 따져보면, 이 입자가 가지는 운동에너지를 계산해 낼 수 있습니다. 이 계산에 따르면 양성자는 그리 큰 에너지를 갖지 못하고, 5mm 정도 밖에는 날아가지 못하고 매질에 흡수되어야만 합니다. 반면 사진 속의 이 입자가 남긴 궤적은 5cm가 넘어 이 입자가 양성자라는 가정은 큰 문제에 봉착합니다. 범인은 빠르게 멀리 날아가는 토끼와 같은 놈일 텐데, 알려진 용의자는 거북이 밖에는 없는 상황이 된 것이지요.

신기하게도 이 입자는 전자와 비슷한 궤적을 갖고, 실제 전자의 질량과 매질과의 반응 정도를 가지고 계산해보면 위아래 곡률을 잘 설명할 수 있게 됩니다. 앤더슨은 이듬해인 1933년 “The Positive Electron(양의 전자)”이라는 제목의 기념비적인 논문을 제출합니다. 바로 이 논문에서 앤더슨은 양전자의 발견을 알립니다. 반입자가 세상에 모습을 드러낸 것이지요.

양전자와 디랙

양전자가 발견된 것은 물리학적으로는 매우 큰 사건입니다. 양전자의 존재는 사실 앤더슨의 발견 이전에 이미 예견되고 있었습니다. 폴 디랙은 슈뢰딩거의 파동방정식을 어떻게 하면 아인슈타인의 특수상대성이론에 맞게 고칠 수 있을까를 고민하고 있었습니다. 디랙이 얻은 방정식은 풀이과정 중에 자동적으로 전자에 대응하는 양전자를 해로 내놓고 있었습니다. 디랙방정식은 훗날 양자전기동력학을 만드는 틀이 되고, 오늘날의 표준모형과 같은 양자장론의 시조라고 할 수 있습니다. 물리학적으로는 양전자와 같은 반입자의 존재는 우주가 존재하는데 필수적입니다. 반입자들이 없었다면 우리 우주는 존재할 수 없었기 때문입니다.

양전자는 물리학적 의미 외에는 인간의 삶과 그다지 관계가 없어 보였습니다. 일상생활에는 아무짝에도 쓸모없어 보이는 이 입자는 도대체 왜 존재하는 것일까요? 우리가 숨 쉬는 공기는 우리가 존재하는데 필수적이지만, 누구도 공기의 존재를 감사하고 고마워하지는 않습니다. 항상 있는 것이니까요. 마찬가지로 반입자의 존재도 물리학자들이 중요하다고하니 그렇다고 믿어야겠지만, 그게 있으나 없으나 우리 생활에 아무 영향이 없으므로 큰 관심거리가 되지는 못했습니다. 그러던 것이 양전자단층촬영장치(PET, Positron Emission Tomography)가 발명되면서 새로운 의학 진단 장치로 우리 곁에 어느새 다가와 있습니다. PET은 고가의 의료장비로 엑스선에 기반한 CT가 할 수 없는 다양한 영역의 진단 장비로 활용되고 있습니다. 양전자가 우리 실생활에 없어서는 안 될 입자로 들어온 것이지요. 인간은 이제 반입자도 사용하는 지능적인 우주인이 되었답니다.

참고문헌- “The Positive Electron”, Carl D. Anderson, Physical Review 43, 491

- “C.T.R. Wilson – Banquet Speech”, 1927년 노벨상 수상 기념연설

'수학,과학,공학' 카테고리의 다른 글

| 853. 시간, 공간, 중력 (1) | 2022.10.15 |

|---|---|

| 848. 카르다쇼프 척도 (1) | 2022.10.14 |

| 840. [물리 산책] 양자암호___댓글웃김 (0) | 2022.10.14 |

| 837. 빛은 파동의 성질과 입자의 성질을 모두 (0) | 2022.10.14 |

| 834. "지능 유전자는 엄마에게서만 물려받는다" (0) | 2022.10.14 |